🩵ノービス救済!ストーリー四大要素でアイディアを楽々生産しよう(第二回:主人公と悪役の設計)

ドーモ、皆=サン。

波乗りとびーです。

これをご覧いただいていると言う事は前回の記事に興味を持っていただいたと言う事ですね。

前回の記事はこちら→第一回「四大要素とは?」

大変、有難いことです。

その勢いのまま、調子にのって続きを書いて逝きます!

今回は「主人公と悪役の設計について」です。

よかったら、見てください!

2️⃣ 主人公・悪役を「ヒーローズ・セブンセンシズ」で設計する

物語の骨格(四大要素)ができたら、

次は“中の人”――キャラクターを動かす番です。

「キャラを作れ? 性格とか口調とかでしょ?」

そう思ったあなた。

そう、性格や口調は“見た目の出力”。

でも“なぜそう動くのか”という内側の仕組みがないと、物語は動かせない。

「クッ、無理! 無駄! 無意味! ノービスをいぢめて、そんなに楽しいのかッ!?(´;ω;`)」

と嘆くヘッズもいらっしゃる事でしょう、ですが……。

大丈夫だ、問題ない。

ノービスが混乱するのは、「キャラ=性格」と思い込んでいるせいです。

性格は“結果”であって、“仕組み”ではない。

必要なのは、動作原理(=部品表)。

まず作るべきは、“どうしてそう動くのか”という構造です。

それを定義するのが――

ヒーローズ・セブンセンシズ(七つの人格要素)。

一言で言えば:「キャラが動く理由を7パーツに分解するフレーム」です。

🧩 七つの人格要素(ヒーローズ・セブンセンシズ)

さっそく、主人公を構成するエレメントを提示します。

これがキャラの“設計図”となる七つのパーツとなるモノ♂です。

| No | センス名 | 意味 |

|---|---|---|

| 1 | 欲求 | 何を求めているか(行動の燃料) |

| 2 | 価値観 | 善悪・信条・美徳(思考の指針) |

| 3 | 能力 | 何ができるか(実行力) |

| 4 | 自己評価 | 自分をどう見ているか(メンタル) |

| 5 | 欠点 | 行動を阻む、もしくは過剰にする性質(リスク) |

| 6 | 変化 | 成長・堕落などの移行(時間的ベクトル) |

| 7 | 関係性 | 他者との結びつき(外部エネルギーの交点) |

「ほう……ヒーローズ・セブンセンシズですか……。で、これをどう使えと?」

──という声が聞こえてきそうですね。

確かに、表にしただけじゃサッパリかと思われます。

大丈夫だ、問題ない。

ノービスが石化する原因はいつも同じ。

「分類の目的が分からない」から、何をどう扱えばいいのかが分からなくなるんです。

なので、ここではこの七要素を“心・技・縁(しん・ぎ・えん)”という三つの柱に分類、整理して使う方法を解説します。

🧭 ステップ1:七要素を「心・技・縁」の三本柱にまとめる

七つのセンスはバラバラに見えて、実は三つの力に収束します。

| 柱 | 構成要素 | 役割 | 比喩で言うと |

|---|---|---|---|

| ❤️ 心(しん) | 欲求・価値観・欠点 | キャラを動かす内なる炎。衝動と信念のエンジン。 | 燃料とピストン |

| ⚙️ 技(ぎ) | 能力・自己評価・変化 | 世界に働きかけるための“器”。技術・経験・成長のボディ。 | 骨格と筋肉 |

| 🔗 縁(えん) | 関係性 | 他者や環境と繋がる“接地面”。行動の方向を決める。 | ハンドルとタイヤ |

心が燃え、技が動き、縁が繋ぐ。

この三つの力が噛み合った時、キャラは“動き出す存在”になります。

もしどれか一つでも欠けていると……

- 心だけのキャラ → 感情は熱いが行動が伴わない(理想倒れ)

- 技だけのキャラ → 動けるが目的を見失う(ロボット化)

- 縁だけのキャラ → 他人任せで流される(空気キャラ)

となってしまいます。

🧮 ステップ2:「心・技・縁」のベクトルでキャラを立体的に捉える

キャラクターは“設定の塊”ではなく、三つの力が交わるベクトル構造です。

| ベクトル | 軸 | 例 | 自問テンプレ |

|---|---|---|---|

| ❤️ 心のベクトル | 欲求 ↔ 価値観 ↔ 欠点 | 「愛したいが、正義のために裏切る」 | 何を求め、何に縛られている? |

| ⚙️ 技のベクトル | 能力 ↔ 自己評価 ↔ 変化 | 「強いが傲慢」「弱いが覚醒する」 | どう戦い、どこで限界を超える? |

| 🔗 縁のベクトル | 関係性(外界との交差) | 「仲間に支えられ成長」「孤立して崩壊」 | 誰とどう繋がり、影響し合う? |

この三つのベクトルが交わる交点こそ、「主人公」という上位エレメント。

主人公とは、

- 心で燃え、

- 技で動き、

- 縁で繋がる存在。

この三本の柱が同時に揺れることで、ドラマが発生します。

⚗️ ステップ3:各要素を“質問テンプレ”で扱う

抽象だとピンと来にくいので、具体的な問いに落とし込みましょう。

| 要素 | 自問テンプレ | 効果 |

|---|---|---|

| 欲求 | 何を手に入れたい?/何を避けたい? | 行動の燃料が決まる |

| 価値観 | 何を「正しい」と感じる? | 意思決定の軸が見える |

| 能力 | どんな手段で問題を解決できる? | 戦い方・成長ルートが決まる |

| 自己評価 | 自分をどう思っている? | 内面の安定・迷いが描ける |

| 欠点 | 何が足を引っ張る? | ドラマの起点を作る |

| 変化 | どんな部分が変わる? | 物語の意味を生む |

| 関係性 | 誰とどう関わる? | 外部エネルギーを得る |

💡ヒント:

まずは「心・技・縁」のうち心(欲求)・技(能力)・縁(関係性)を決めるだけでOK。

これだけでキャラは“動く人間”になります。

「いや、急に色々聞かれてもよォ~……。『咄嗟』に答えられねぇっつうか……そう簡単に思いつかねぇよッ!(´;ω;`)」

と思わず弱音を漏らしてしまうヘッズもいらっしゃるかと思われます。

大丈夫だ、問題ない。

そういう時は……

『五門』……即ち、「どこから入ったか」。

つまりは、「何がきっかけでヤろう♂と思ったのか?」で設計順を変えるとよいです。

どの『門』から入ったか(入仏したか)によって、先に決めるべき要素が変わります。

ノービスの創作動機は人それぞれですが。

カテゴライズすると、大体次の五つになります。

(五つだから五門です)

| 入仏の門 | 先に決める要素 | 方向性 |

|---|---|---|

| 🎭 キャラ駆動型 | 欲求/欠点/変化 | 感情の内部から設計する。 |

| 🌍 世界観駆動型 | 関係性/能力/価値観 | 外部の立場・社会構造から作る。 |

| ⚡ テーマ駆動型 | 価値観/欠点/変化 | 理念と矛盾を背負うキャラ。 |

| 🧩 プロット駆動型 | 能力/欠点/自己評価 | 展開で動くキャラ。 |

| 💥 シーン駆動型 | 欲求/関係性/自己評価 | 感情が爆発する瞬間重視。 |

つまり、

キャラ派は中から/世界派は外から/テーマ派は軸から/プロット派は機能から/シーン派は感情から作る。

どの道も間違いじゃない。ただ順番が違うだけです。

🎲 困ったら:サイコロで「心・技・縁」を即席決定

「その時ふと閃いた! これは小説の題材に使えるかもしれないと!」

という着想が初めからある人は『五門』がディレクションに繋がりますが……。

そんなモノはフヨウラ!と言わんばかりに勢い任せでおっ始めてしまったヘッズはそう簡単には逝きません。

「いや、やっぱ7要素とかムリ!」

「イメージが湧かねぇ!」

「Docker(どっか)ら入ったかなんてわかんねぇよッ!(´;ω;`)」

この様な怨嗟と共に蹲って神を呪い、悲しむ事でしょう……。

だが……大丈夫だ、問題ない。

そんな時こそサイコロの出番です。

閃かなければ、強制的に決めてしまいましょう。

例えばこんな感じのテーブルがあったとして

| 出目 | 心(欲求) | 技(能力) | 縁(関係性) |

|---|---|---|---|

| 1 | 自由 | 戦闘 | 家族 |

| 2 | 名誉 | 交渉 | 友人 |

| 3 | 安心 | 推理 | 師弟 |

| 4 | 真実 | 技術 | 仲間 |

| 5 | 愛 | 癒し | 恋人 |

| 6 | 富 | 探索 | ライバル |

おもむろにイクゾー!とサイコロを振ってでた目で決めちまう訳です。

サイコロ無かったら中身喰らった後のサイコロキャラメルのガワでもおk。

(但し北海道の人限定。本州勢は素直に鉛筆で代用w)

例:出目(4・2・5)

→ 「真実を求める」「交渉が得意」「恋人が関わる」キャラ。

ねっ、これだけで“行動する主人公”が一人完成しましたね。

とはいえ、幾らサイコロが決めてくれるといっても、全部を一度に扱うと石化します。

流石に七種類の要素を用意するのも大変ですし、そのあと七回転がすのも邪魔くさいモンニ!w

第一、そこまで出来たらランダマイザしなくても要素は埋まるでしょう。(本末転倒w)

という事で提案です。

🩵 ノービスモード:外面の三つだけでOK

ノービスはまず、外から見える要素だけ……。

欲求・能力・関係性

これら三つの要素で十分です。

心・技・縁の各一個づつ引っ張って来るって事ですね。

| 要素 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 欲求(心) | 行動の燃料 | 「自由になりたい」「村を守りたい」 |

| 能力 (技) | 実行手段 | 「剣が使える」「頭が切れる」「歌える」 |

| 関係性 (縁) | 誰と関わっているか | 「師匠」「仲間」「ライバル」 |

とりあえずこの短縮版エレメントだけでキャラは“動く個体”になります。

⚙️ 慣れたら解禁:内面4で“人間”にする

何回か試して慣れてきたら“中の仕組み”を足していくとよいでしょう。

そうすれば、短縮版で急造したキャラクタが

「とりあえず動いとった」

という状態から

「行動毎に意味が生まれるようになった」

という感じに……。

「ミニ四駆」が「高級RCカー」にパワーアップするが如く、ドゥンドゥン進化を果たす事でしょう。

簡易版に足りない要素は以下の通り。

| 要素 | 役割 | 設定例 |

|---|---|---|

| 価値観 | 善悪判断 | 「弱者は守るべき」「秩序こそ正義」 |

| 自己評価 | メンタル・自信度 | 「自分は無力」「自分こそ選ばれし者」 |

| 欠点 | リスク/行動の歪み | 「短気」「臆病」「過信」 |

| 変化 | 成長・堕落・覚醒 | 「臆病→勇気」「高慢→謙虚」 |

これが“感情の内臓”となります。

外3(骨格)+内4(内臓)=完全体キャラが完成するのです。

三軸の交差点に「主人公」は立つ

主人公を構成する要素に「心」「技」「縁」という三軸のカテゴリをあてはめました。

「立体関数なんは分ったけど、どう作用しあうのん( ^ω^)?」

と疑問に思うヘッズもいらっしゃる事でしょう。

図にするとこんな感じになります。

🔗 縁(関係性)

↑

│

❤️ 心 ←────┼────→ ⚙️ 技

(欲求・価値観・欠点) (能力・自己評価・変化)

この三軸が交わる中心点こそ「主人公」です。

バランスを崩すと、

- 心が強すぎる → 理想ばかり語る

- 技が強すぎる → チートで物語が崩壊

- 縁が強すぎる → 他人に依存して動けない

主人公とは、心・技・縁の三方向に同時に力を出せる者。

そのエネルギーが物語を動かす“原動炉”です。

キャラは“心・技・縁”のバランスで立つ

- キャラは“設定の集合”ではなく“三つの力の交差点”。

- 心が燃え、技が動き、縁が繋ぐことで物語が走り出す。

- その三軸が交わる瞬間、初めて“主人公”が誕生する。

この理解があれば、

キャラは勝手に動き、物語は勝手に進むようになります。

次章では――

この三軸がぶつかり合うことで発生する「発端」と「ケツ♂末(結末)」、

つまりドラマの核反応を見ていきましょう。

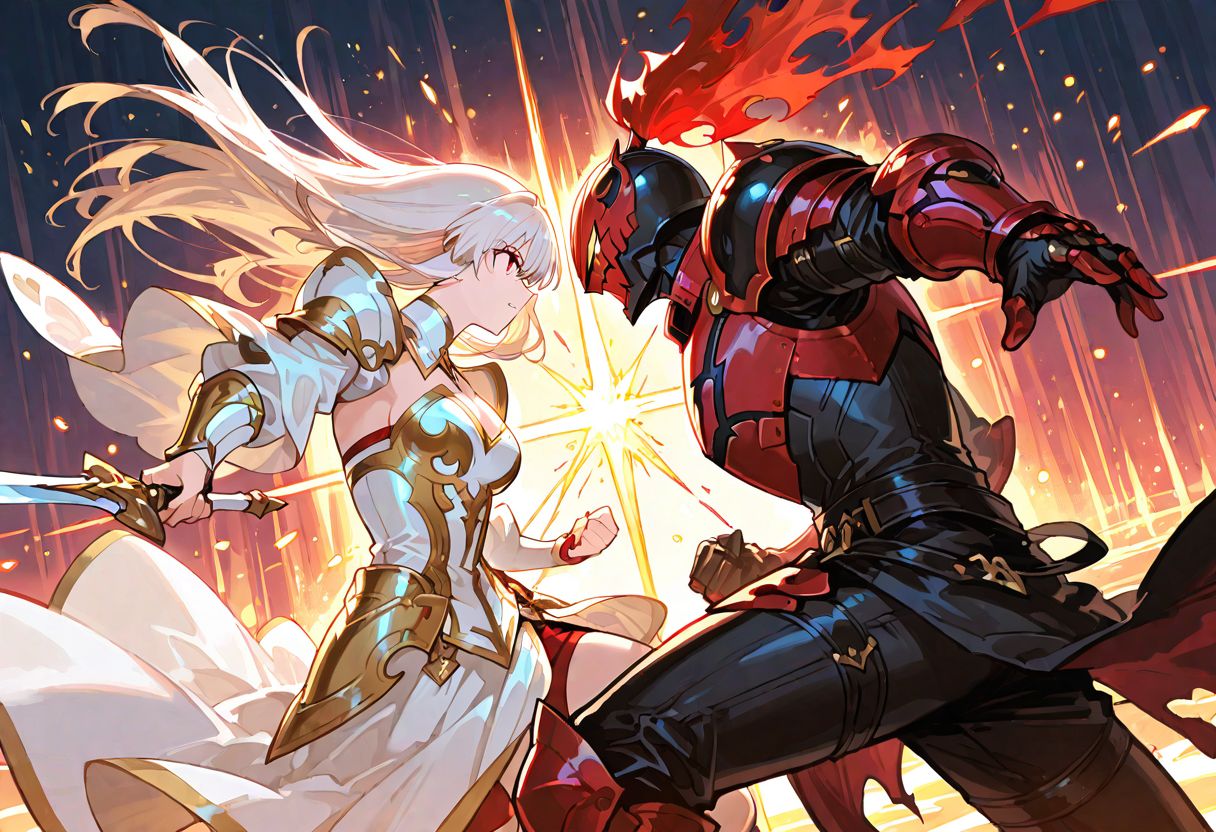

⚔️ 主人公と悪役は「鏡合わせ」で設計する

七要素は、主人公と悪役の反射構造で使うと一気に立体化します。

どっちかが決まれば自動的にもう片方がまろびでてくる親切設計です。

一方にフォーカスして全力で考えるだけだから楽w

| 要素 | 主人公の軸 | 悪役の軸 |

|---|---|---|

| 欲求 | 手に入れたいもの | 奪われたくないもの |

| 価値観 | 正義・自由・慈愛 | 秩序・力・独善 |

| 能力 | 限界を超える挑戦 | 圧倒的優位の保持 |

| 自己評価 | 迷い・自省 | 傲慢・確信 |

| 欠点 | 臆病・不器用 | 過信・暴走 |

| 変化 | 成長・覚醒 | 崩壊・消滅 |

| 関係性 | 絆・仲間 | 支配・孤立 |

この表をみただけで聡明なヘッズには「困ったら裏返せば大体何とかなる」という事に気づかれるでしょう。

特に何か考えがないのなら、とりあえずひっくり返しといておkですw

「主人公が求めるものを、悪役が支配している」

この構図を作るだけで物語が自然に動き出します。

🧠 実践ワーク:テンプレートを埋めてみよう

つらつらと説明を重ねてまいりましたが……。

畢竟(つまりは)、手ェ動かして項目を埋めるのが一番手っ取り早いです。

という訳で記入用紙を用意したので、色々書いて遊んでみましょう!

テキトーに書いてる内に、

「アレ?これいけんじゃね?」っていう組み合わせが生まれる……

かもしれませんw

主人公

- 欲求:

- 能力:

- 関係性:

- (慣れたら)価値観:

- (慣れたら)自己評価:

- (慣れたら)欠点:

- (慣れたら)変化:

悪役

- 欲求:

- 能力:

- 関係性:

- (慣れたら)価値観:

- (慣れたら)自己評価:

- (慣れたら)欠点:

- (慣れたら)変化:

悪役不在の作品における「対立構造」の作り方

これまでで、散々主人公と悪役の事を語って来た訳ですが……。

「だがちょっと待って欲しい。悪役が居ない場合はどうすればいいんだ?」

お気づきになられましたか。

聡明なるヘッズである皆さんは当然こういうケースもある事などお見通しでしょう。

大丈夫だ、問題ない。

恋愛、日常、旅もの――

こうしたジャンルには、いわゆる「悪役」が存在しません。

それでも物語が成立するのは、“内的対立”があるからです。

| タイプ | 対立の軸 | 例 |

|---|---|---|

| 内面型 | 自分との葛藤 | 優柔不断、トラウマ、責任感 |

| 社会型 | 環境との摩擦 | 組織、家族、時代、制度 |

| 構造型 | 世界のルール | 呪い、宿命、自然現象 |

ご覧の通り、悪役は知的生命体である事など、フヨウラ!

極端な話、主人公にいけず出来るなら何でもおkです。

「敵がいない物語」では、

“変化を拒む力”を悪役の代わりに置いてみましょう。

そしてそいつを徐に主人公の近くへとそっと近づける。

それだけでドラマの重心が生まれます。

主人公からしてみればたまったもんじゃないでしょうがw

面白くなりゃ何でもいいんだよォ!w

如何だったでしょうか。

この記事のロジックなら主人公と悪役以外のキャラクターにも応用が出来ます。

是非ともお試しあれ。

さて、次回はストーリー全体の「発端と結末の決め方」についてです。

これでいよいよ四大要素が揃います。

ではまたお会いしましょう。

サラダバー!

コメント